URD 2025

-

CHIFFRES CLÉS

ET PRÉSENTATION DE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE1.1Historique

Façonné par des générations de collaborateurs et de clients, Société Générale soutient le développement économique depuis plus de 160 ans : hier en accompagnant la révolution industrielle, aujourd’hui et demain, en s’engageant résolument à relever les défis de notre temps pour un développement durable et une transition responsable.

Le 4 mai 1864, un décret donnait naissance à Société Générale. Fondée par un groupe d’industriels et de financiers portés par des idéaux de progrès, la Banque nourrit l’ambition de « favoriser le développement du commerce et de l’industrie en France ».

Dès ses premières années d’existence, Société Générale se place au service de la modernisation de l’économie et prend les contours d’une banque diversifiée, à la pointe de l’innovation en matière de financement. Son réseau d’agences connaît un développement rapide sur l’ensemble du territoire national, passant de 46 à 1 500 guichets entre 1870 et 1940.

Pendant l’entre-deux-guerres, la Banque devient le premier établissement de crédit français en termes de dépôts. Dans le même temps, Société Générale acquiert une dimension internationale en contribuant au financement d’infrastructures indispensables au développement économique de plusieurs pays d’Europe, des Amériques et d’Afrique du Nord. Cette expansion s’accompagne de l’implantation d’un Réseau de Détail à l’étranger. Dès 1871, la Banque ouvre une succursale à Londres.

À la veille de la Première Guerre mondiale, elle est déjà présente dans 14 pays, soit directement, soit par le biais de ses filiales. Ce dispositif est ensuite complété par l’ouverture de guichets à New York, Buenos Aires, Abidjan, Dakar, ou par la prise de participations dans le capital d’établissements financiers en Europe centrale.

Nationalisée par la loi du 2 décembre 1945, la Banque joue un rôle actif dans le financement de la reconstruction du territoire français.

Durant la période des Trente Glorieuses, Société Générale connaît une forte croissance et contribue à la diffusion des techniques bancaires en lançant des produits innovants qu’elle met au service des entreprises, comme les crédits à moyen terme mobilisables ou le crédit-bail où elle occupe une position de premier plan.

À la faveur des réformes bancaires consécutives aux lois Debré de 1966-1967, Société Générale démontre sa capacité à s’adapter à son nouvel environnement. Tout en continuant à soutenir ses entreprises partenaires, le Groupe n’hésite pas à orienter son activité vers une clientèle de particuliers. Il accompagne ainsi l’essor de la société de consommation en diversifiant ses offres de crédit et d’épargne auprès des ménages.

En juin 1987, le Groupe est privatisé. Son capital est introduit en Bourse avec succès et s’ouvre aux salariés. Le Groupe développe une stratégie de banque universelle notamment au travers de sa Banque de Financement et d’Investissement pour accompagner le développement à l’international de ses clients. En France, il étoffe ses activités en créant Fimatex (1995), devenu Boursorama puis BoursoBank, aujourd’hui leader de la banque en ligne, et en acquérant le Crédit du Nord (1997). À l’étranger, il s’implante notamment en Europe centrale et orientale (Komerčni banka en République tchèque, BRD en Roumanie) et consolide son axe de développement en Afrique. S’appuyant sur le professionnalisme de ses équipes et la relation de confiance qu’elle a bâtie avec ses clients, la Banque poursuit une dynamique de transformation en adoptant une stratégie de croissance durable, portée par ses valeurs d’esprit d’équipe et d’innovation, de responsabilité et d’engagement.

En 2023, le Groupe a concrétisé des projets stratégiques majeurs : le lancement de la nouvelle Banque de détail en France, SG, issue du rapprochement des deux réseaux Société Générale et Crédit du Nord, la création d’Ayvens, leader de la mobilité durable issu de l’acquisition de LeasePlan par ALD Automotive.

Dans le cadre de son nouveau plan stratégique présenté en septembre 2023, Société Générale poursuit de nouvelles initiatives stratégiques dont notamment le développement de Boursobank, la création de la co-entreprise Bernstein qui représente un leader mondial de la recherche actions et du cash actions, le lancement du partenariat avec Brookfield pour créer un fonds de dette privée de 10 milliards d’euros, et l’accélération des actions dans le domaine de l’ESG, en particulier la contribution à la transition énergétique.

-

1.2Présentation de Société Générale

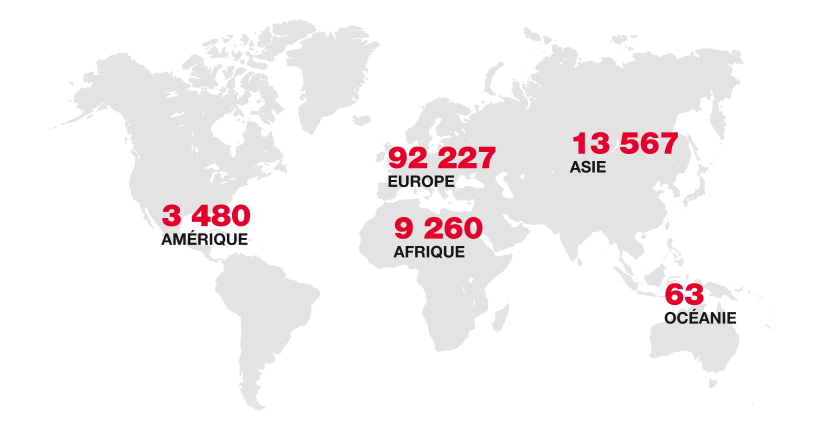

Société Générale est une banque européenne de premier plan avec près de 119 000 collaborateurs au service de plus de 26 millions de clients dans 62 pays à travers le monde. Nous accompagnons le développement de nos économies depuis 160 ans, en proposant à nos clients entreprises, institutionnels et particuliers un large éventail de services de conseil et de solutions financières à valeur ajoutée.

Nos relations durables et de confiance avec les clients, notre expertise de pointe, notre capacité d’innovation unique, nos compétences ESG et nos franchises leader font partie de notre ADN et servent le cœur de notre objectif : créer de la valeur durable pour toutes nos parties prenantes.

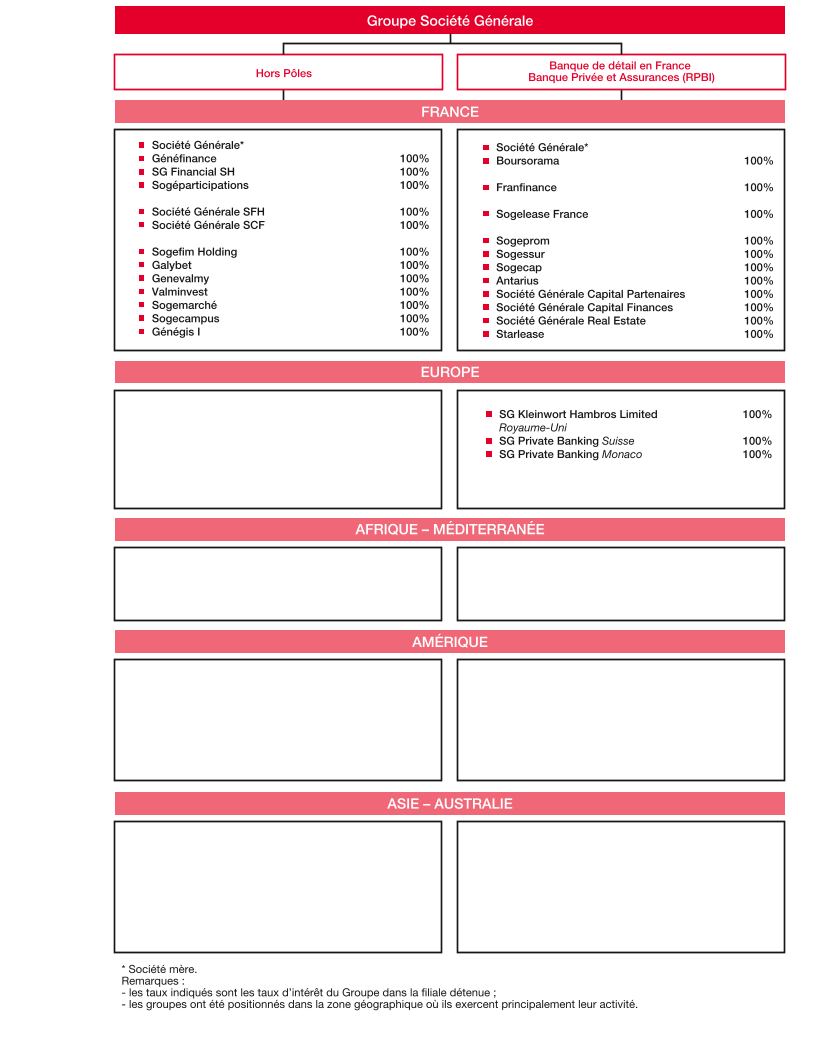

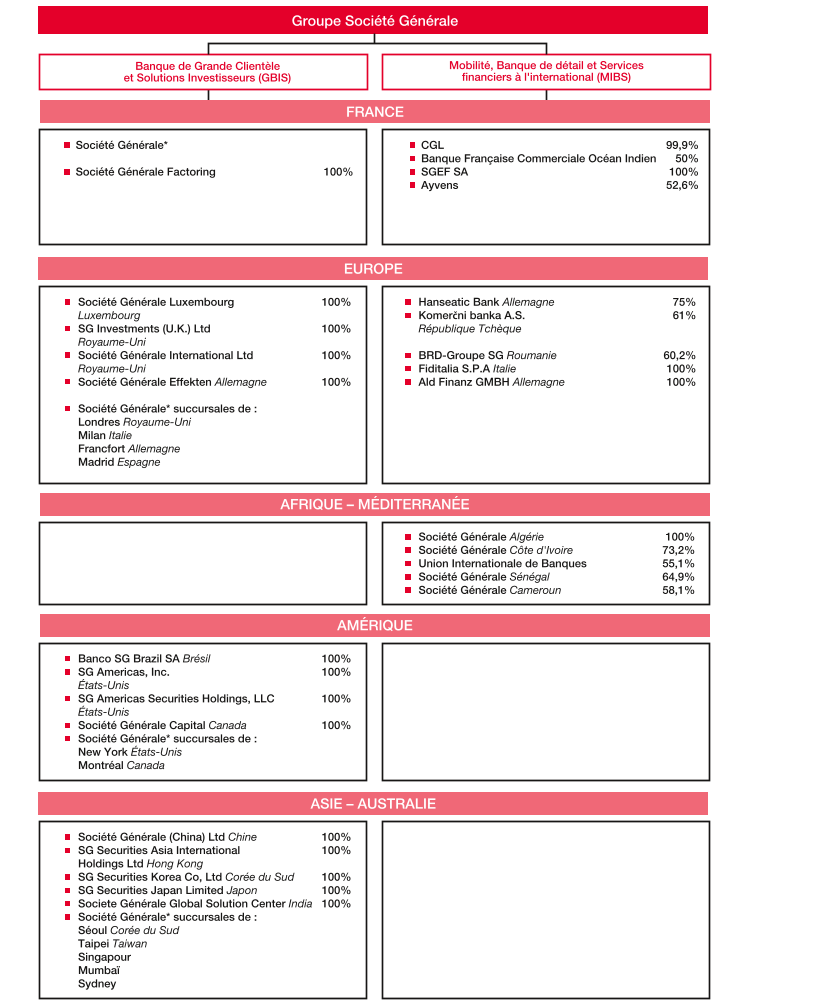

Le Groupe opère dans trois domaines d’activités complémentaires, intégrant des offres ESG pour l’ensemble de ses clients :

- ●la Banque de détail en France, Banque Privée et Assurances, avec la banque de détail SG, les activités de banque privée, les activités d’assurance et BoursoBank, leader de la banque en ligne ;

- ●la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs, acteur de premier plan qui propose des solutions sur mesure aux grandes entreprises et investisseurs avec un leadership mondial unique dans les dérivés actions, les financements structurés et l’ESG ;

- ●la Mobilité, Banque de détail et Services financiers à l’International, regroupant des banques universelles bien établies sur leurs marchés (en République tchèque, en Roumanie et dans plusieurs pays d’Afrique), Ayvens (nouvelle marque ALD-LeasePlan), acteur mondial de la mobilité durable, ainsi que des activités de financements spécialisés.

L’ambition du Groupe repose sur une stratégie claire : être une banque robuste aux performances solides et durables qui contribue aux Objectifs de développement durable. L’amélioration structurelle de l’efficacité opérationnelle, de la rentabilité et la solidité du capital constituent les enjeux prioritaires du Groupe. S’appuyant sur un modèle simplifié et synergétique, l’objectif est également de développer des activités durables et rentables, en renforçant la proposition de valeur pour les clients et en jouant en particulier un rôle dans la transition énergétique, environnementale et sociale.

Le Groupe figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (Europe), FTSE4Good (Global et Europe), Bloomberg Gender-Equality Index, Refinitiv Diversity and Inclusion Index, Euronext Vigeo (Europe et zone euro), STOXX Global ESG Leaders Index, et MSCI Low Carbon Leaders Index (Monde et Europe).

Chiffres clés du Groupe

Résultats (En M EUR)

2024

2023

2022

2021

2020

Produit net bancaire

26 788

25 104

27 155

25 798

22 113

dont Banque de détail en France, Banque Privée et Assurances

8 657

8 053

9 210

7 777

7 315

dont Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs

10 122

9 642

10 108

9 530

7 613

dont Mobilité, Banque de détail et Services financiers à l'International

8 458

8 507

8 139

8 117

7 524

dont Hors Pôles

(450)

(1 098)

(302)

374

(339)

Résultat brut d'exploitation

8 316

6 580

9 161

8 208

5 399

Coefficient d’exploitation

69,0%

73,8%

66,3%

68,2%

75,6%

Résultat d’exploitation

6 786

5 555

7 514

7 508

2 093

Résultat net part du Groupe

4 200

2 493

1 825

5 641

(258)

Fonds Propres (en Md EUR)

Capitaux propres part du Groupe

70,3

66,0

67,0

65,1

61,7

Capitaux propres de l’ensemble consolidé

79,6

76,2

73,3

70,9

67,0

ROTE

6,9%

4,2%

2,5%

11,7%

-0,4%

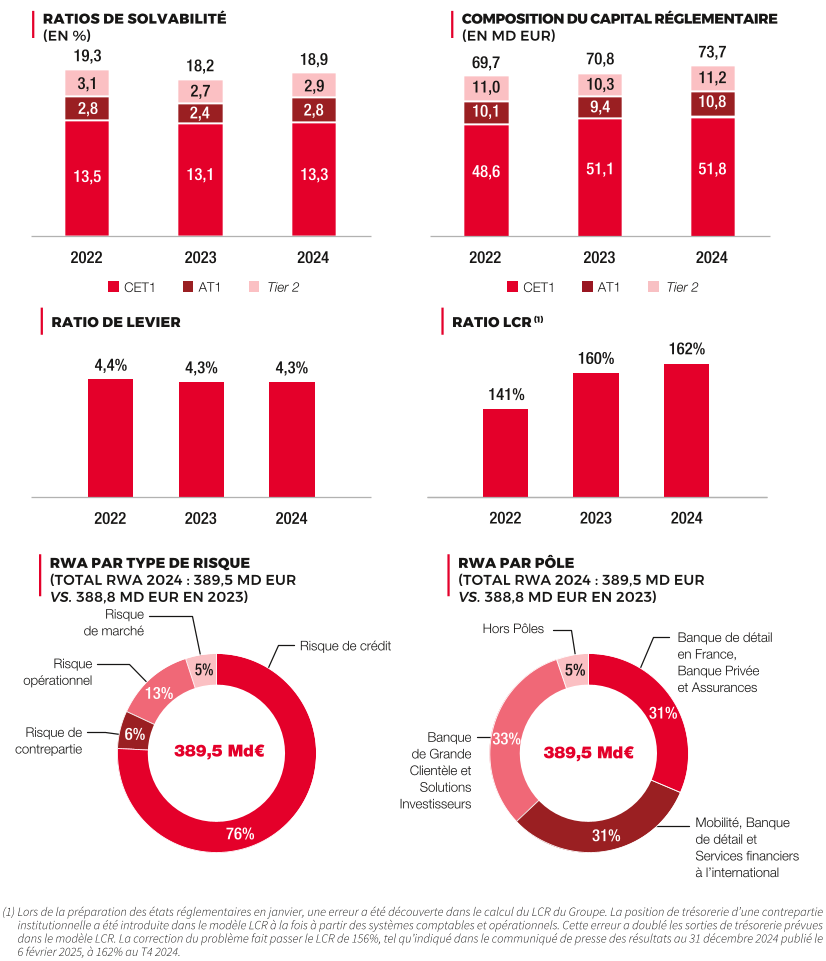

Ratio Common Equity Tier 1(1)

13,3%

13,1%

13,5%

13,7%

13,4%

Expositions pondérées (en Md EUR)

389,5

388,8

362,4

363,4

351,9

- (1)Chiffres déterminés selon les règles CRR2/CRD5, y compris phasage IFRS9.

Note : Les données 2022 ont été retraitées conformément à l'application des normes IFRS 17 et IFRS 9 pour les entités d'assurance.

-

1.3Une stratégie claire pour un avenir durable

L’ambition du Groupe repose sur une stratégie et une feuille de route claires pour un avenir durable : être une banque robuste aux performances solides et durables qui contribue aux objectifs de développement durable.

La solidité de la banque constitue un enjeu prioritaire pour le Groupe qui passe notamment par le maintien d’un ratio de capital CET1 élevé avec un objectif fixé au-dessus de 13% après Bâle IV tout au long de l’année 2025. L’atteinte de cette cible repose en particulier sur une allocation et une utilisation du capital performantes, l’amélioration de l’efficacité opérationnelle et la simplification du portefeuille autour d’un business model cohérent, intégré et synergétique s’appuyant sur ses franchises cœur, tout en maintenant une gestion des risques aux meilleurs standards.

Le Groupe entend s’appuyer sur des activités performantes et durables au sein d’un modèle solide de banque diversifiée adapté aux besoins de plus de 26 millions de clients (entreprises, institutionnels et particuliers) et centré autour de trois pôles d’activité :

- ●Banque de détail en France, Banque Privée et Assurances ;

- ●Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs ;

- ●Mobilité, Banque de détail et Services financiers à l’International.

Dans la Banque de détail en France, Banque Privée et Assurances, le Groupe entend, d’une part, tirer parti du nouveau modèle opérationnel de son nouveau réseau SG pour renforcer les synergies avec les activités d’Assurances et de Banque Privée tout en améliorant l’efficacité opérationnelle et, d’autre part, accélérer le développement de BoursoBank afin d’atteindre plus de 8 millions de clients à fin 2025 et augmenter la création de valeur à long terme. Au travers d’une proposition de valeur renforcée, le Groupe entend être le partenaire de référence des entreprises, professionnels, et des clients aisés et fortunés ainsi que des clients digitaux, tout en étant une banque responsable pour l’ensemble de ses contreparties.

Dans les métiers de Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs, le Groupe poursuit sa stratégie initiée en 2021 visant à renforcer la solidité et la rentabilité de son modèle. En s’appuyant sur son positionnement de banque de grande clientèle européenne de premier plan et de partenaire de confiance pour ses clients, le Groupe entend extraire davantage de valeur de ses franchises de premier plan, notamment à travers le déploiement d’approches innovantes, tout en continuant à améliorer l’efficacité opérationnelle et en optimisant ses ressources en particulier en capital. Les récents partenariats avec AllianceBernstein et Brookfield ainsi que l’acquisition de 75% de Reed Management illustrent par exemple la capacité du Groupe à développer des solutions novatrices pour élargir l’offre et la proposition de valeur à destination des clients.

Au sein du pôle Mobilité, Banque de détail et Services financiers à l’International, les activités de Banque de détail à l’international ont pour principal objectif de délivrer des performances durables supérieures au coût du capital à travers notamment la mise en place d’un modèle plus compact et plus efficace permettant également d’offrir une expérience client de premier plan. À travers ses activités de mobilité et de services financiers, qui s’appuient principalement sur Ayvens, à la suite de la finalisation de l’acquisition de LeasePlan par ALD, le Groupe entend se positionner en tant que leader mondial dans l’écosystème de la mobilité.

De manière générale, le Groupe entend poursuivre son développement commercial en apportant à ses clients des solutions financières responsables et innovantes à travers la qualité de ses services, la valeur ajoutée de ses offres et l’innovation, y compris digitale, dans un souci d’amélioration de la satisfaction client. À ce titre, le Groupe mène en parallèle de nombreuses initiatives en matière de transformation digitale et d’efficacité opérationnelle.

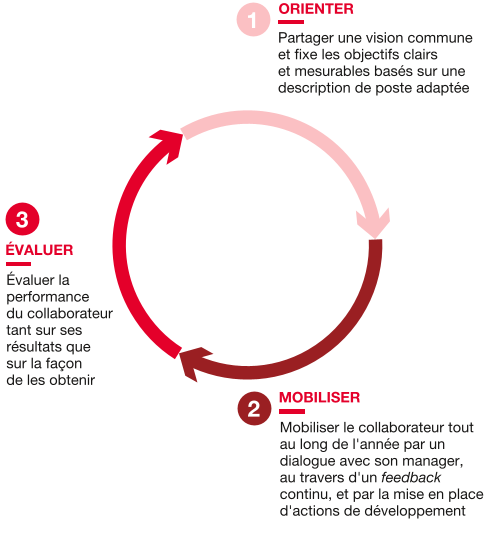

Renforcer la culture de performance et de responsabilité est également une priorité du Groupe. Pour ce faire, le Groupe s’est fixé des objectifs d’amélioration du niveau d’engagement des collaborateurs, de réduction de l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes ainsi que des objectifs de diversité au sein des équipes dirigeantes. Le Groupe a notamment modifié ses principes de reporting financier pour promouvoir cette culture de responsabilité.

Pleinement engagé dans la mise en œuvre des initiatives stratégiques présentées en septembre 2023, le Groupe a pour principaux objectifs financiers les éléments suivants :

- ●un ratio CET 1 robuste à 13% en 2026 après mise en œuvre de Bâle IV ;

- ●une croissance annuelle des revenus attendue entre 0% et 2% en moyenne sur 2022-2026 ;

- ●une efficacité opérationnelle accrue avec un coefficient d’exploitation inférieur à 60% en 2026 ;

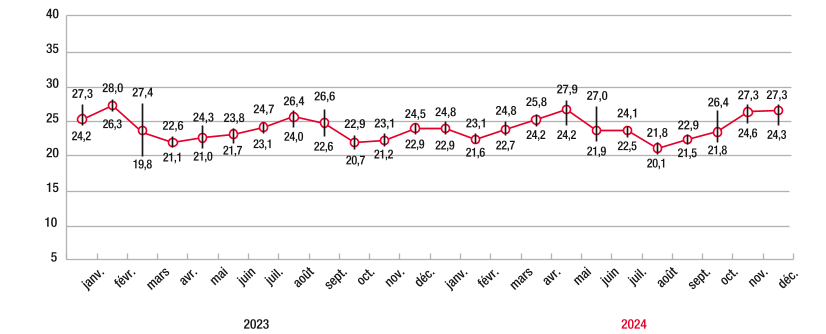

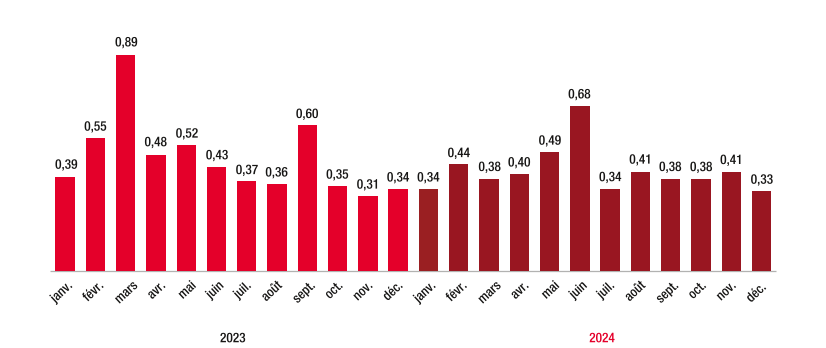

- ●un coût du risque attendu entre 25 et 30 points de base sur la période de 2024 à 2026 ;

- ●une rentabilité des fonds propres tangibles (ROTE) comprise entre 9% et 10% en 2026 ;

- ●un objectif de LCR (Liquidity Coverage Ratio) supérieur ou égal à 130% et un objectif de NSFR (Net Stable Funding Ratio) supérieur ou égal à 112% tout au long du cycle ;

- ●un ratio de NPL (Non Performing Loans) cible compris entre 2,5% et 3% en 2026 ;

- ●un ratio de levier compris entre 4% et 4,5% tout au long du cycle ;

- ●un ratio de MREL (Minimum Required Eligible Liabilities) supérieur ou égal à 30% des encours pondérés par les risques (« RWA ») tout au long du cycle ;

- ●l’application d’une politique de distribution responsable fondée sur un taux de distribution de 50% du résultat net publié(1), avec une distribution répartie de manière équilibrée à compter de 2024 entre le versement d’un dividende en numéraire et le rachat d’actions.

Dans un monde aux prises avec le changement climatique et les défis environnementaux, Société Générale a un rôle crucial à jouer. Son ambition d’être une banque européenne de premier plan, robuste et durable place les enjeux ESG au cœur de sa feuille de route.

La stratégie ESG du Groupe s’articule autour des quatre piliers que sont (1) l’accompagnement des clients dans la transition environnementale, (2) la contribution aux transformations positives au niveau local, (3) la volonté d’être un employeur responsable et (4) la promotion d’une culture de responsabilité au sein de l’ensemble de ses activités.

- ●une nouvelle cible de contribution à la finance durable de 500 milliards d’euros sur 2024-2030 ;

- ●l’alignement de ses portefeuilles de crédit avec des trajectoires compatibles avec l’Accord de Paris ;

- ●le développement de solutions et partenariats innovants, permettant de préparer l’avenir.

Ayant réalisé dès 2024, l’objectif de 300 milliards d’euros de contribution à la finance durable, le Groupe se fixe une nouvelle cible de 500 milliards d’euros sur 2024-2030. Cette cible, qui porte sur un périmètre plus large, contribuera notamment à accroître l’orientation des flux financiers vers les leviers de décarbonation des secteurs les plus émissifs pour lesquels la Banque s’est fixée des objectifs.

Après avoir atteint des jalons significatifs sur la réduction de son exposition aux énergies fossiles dès cette année, le Groupe réaffirme sa cible de réduction de 80% de son exposition à la production de pétrole et de gaz d’ici à 2030(2) par rapport à 2019. Cet objectif est assorti d’une cible de réduction dans le secteur du pétrole et du gaz de -70% des émissions de gaz à effet de serre sur toute la chaîne des activités d’ici 2030 par rapport à 2019.

Les travaux sur l’alignement des portefeuilles de crédit aux entreprises sur les secteurs les plus émissifs avec des objectifs compatibles avec l’Accord de Paris ont été achevés dans les délais prévus par l’initiative Net Zero Banking Alliance (NZBA), dont le Groupe est un des membres fondateurs. L’alignement est engagé avec des cibles fixées sur 10 secteurs, en traitant pour chaque secteur la partie de la chaîne de valeur la plus responsable de ses émissions.

Société Générale élargit son action pour préparer l’avenir en soutenant de nouveaux acteurs. Le Groupe a initié cette année l’enveloppe d’un milliard d’euros annoncée pour la transition énergétique afin de soutenir les leaders émergents, les solutions basées sur la nature et à impact (dont jusqu’à 700 millions d’euros d’investissement en capital). Un premier investissement a été réalisé via une prise de participation majoritaire dans Reed Management, pour former REED, un leader de l’investissement alternatif dans les nouveaux acteurs de la transition énergétique, du secteur de l’eau et des déchets. Pour compléter cette offre de prise de participation en fonds propres, Société Générale a mis en place une enveloppe de dette, aujourd’hui bien engagée, de 300 millions d’euros dédiée au financement des nouveaux leaders de la transition.

En tant qu’employeur responsable, Société Générale a pour ambition de permettre à chaque collaborateur, actuel ou futur, de réaliser pleinement son potentiel au sein du Groupe, d’offrir un environnement de travail épanouissant, adapté et performant et de favoriser l’engagement et le pouvoir d’impact des collaborateurs. Le Groupe déploie ses ambitions en termes de diversité, équité et inclusion avec notamment les objectifs suivants : (i) augmenter la représentation des femmes dans les instances dirigeantes du Groupe avec au moins 35% de femmes dirigeantes au sein du Group Leaders Circle (Top 250) à horizon 2026 et (ii) réduire les potentiels écarts de rémunération entre les femmes et les hommes au sein du Groupe d’ici à 2026 grâce à la mobilisation d’une enveloppe budgétaire de 100 millions d’euros d’ici fin 2026.

Renforcer la culture de performance et de responsabilité est également une priorité du Groupe. Le Groupe accompagne ses clients dans leur transition et intègre les enjeux ESG dans la gestion de ses activités. Sa feuille de route ESG comporte aussi un objectif de gestion rigoureuse de son impact et de ses risques en ligne avec une culture de responsabilité fortement ancrée.

La publication de l’état de durabilité, établi cette année selon le format prévu par la directive européenne, dite Corporate Sustainability Reporting Directive (« CSRD »), présente une information détaillée sur l’évaluation des impacts, risques et opportunités liés aux enjeux ESG significatifs (voir chapitre 5 « État de durabilité »).

Perspectives

Dans une année 2024 toujours marquée par un environnement géopolitique, économique et financier complexe et incertain, le Groupe a délivré de bonnes performances commerciales dans la plupart de ses métiers. La performance du Groupe a été portée par le rebond de la marge nette d’intérêt en France et par les bons résultats une nouvelle fois dans la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs. En parallèle, le Groupe a maintenu une gestion disciplinée de ses coûts.

Des étapes clés ont également été franchies avec succès dans l’exécution des principales initiatives stratégiques avec notamment :

- ●la finalisation du rapprochement des réseaux du Crédit du Nord et Société Générale avec la mise en place d’un nouveau modèle relationnel, permettant d’améliorer la qualité du service rendu aux clients particuliers, professionnels et entreprises. Les économies réalisées dans le cadre du rapprochement sont par ailleurs en ligne avec les objectifs ;

- ●l’accélération du développement de sa banque digitale BoursoBank, avec le renforcement du positionnement de leader sur le marché français avec plus de 7,2 millions de clients ;

- ●la poursuite de l’intégration de LeasePlan dans Ayvens, créant un leader mondial dans le domaine des solutions de mobilité. En 2024, des étapes importantes ont été franchies dans l’intégration opérationnelle qui se déroule en ligne avec le calendrier initial. À partir de 2025, la nouvelle entité effectuera la transition vers le modèle opérationnel cible avec notamment la mise en place et la stabilisation des processus informatiques et opérationnels ;

- ●le lancement officiel de Bernstein, une coentreprise qui donne naissance à un leader mondial de la recherche actions et du cash actions. Avec Bernstein, le groupe Société Générale augmente considérablement sa proposition de valeur pour offrir à ses clients une gamme complète de services mondiaux sur l’ensemble de la chaîne actions ;

- ●l’acquisition de 75% de Reed Management, une société de gestion alternative fondée par des spécialistes de l’investissement dans le domaine de l’énergie, qui marque la première étape de la stratégie d’investissement du Groupe d’un milliard d’euros dans la transition énergétique ;

- ●l’annonce de projets de cessions en vue de façonner un modèle simplifié, plus synergétique et performant, qui permettront au total de dégager plus de 60 points de base de gain de CET1 pour le Groupe.

2025 sera pour le Groupe une année d’exécution stratégique et d’amélioration de la performance. Les priorités fixées sont les suivantes :

- ●renforcement de la performance commerciale, en s’appuyant notamment sur la mise en place réussie du nouveau modèle opérationnel dans le réseau SG, et la poursuite de l’intégration opérationnelle de LeasePlan dans Ayvens ;

- ●gestion du portefeuille d’activités, avec notamment la finalisation des cessions annoncées ;

- ●amélioration linéaire de l’efficacité opérationnelle avec environ 350 millions d’euros de charges de transformation, restants sur les 1 milliard d’euros annoncés au Capital Markets Day et dont la majeure partie sera prise en compte en 2025 ;

- ●consolidation d’un profil de capital et de liquidité solide avec une croissance organique limitée des RWA ;

- ●optimisation de la consommation de ressources rares et de bilan du Groupe en poursuivant le développement de notre modèle asset-light notamment dans la Banque de Grande Clientèle ;

- ●maintien d’une gestion rigoureuse des risques ;

- ●poursuite du déploiement de nos initiatives et ambitions stratégiques en matière d’ESG.

- ●en 2025, le Groupe devrait profiter d’une hausse de ses revenus (hors impact des cessions) supérieure à 3% par rapport à 2024 ;

- ●la baisse des frais de gestion (hors impact des cessions) est attendue supérieure à -1% par rapport à 2024 ;

- ●le coefficient d’exploitation est attendu en amélioration en 2025 à un niveau inférieur à 66% ;

- ●le coût du risque 2025 est attendu dans une fourchette comprise entre 25 points de base et 30 points de base ;

- ●le Groupe entend maintenir un ratio de CET 1 supérieur à 13% post Bâle IV tout au long de l’année 2025 ;

- ●enfin, la rentabilité du Groupe est attendue en amélioration en 2025 avec une rentabilité des capitaux propres tangibles (ROTE) supérieure à 8%.

Le Conseil d’administration a arrêté la politique de distribution au titre de l’exercice fiscal 2024 qui vise à distribuer un montant de 2,18 euros par action(3) équivalent à 1,7 milliard d’euros dont 872 millions d’euros sous forme de rachat d’actions. Un dividende en numéraire de 1,09 euro par action sera ainsi proposé à l’Assemblée générale des actionnaires du 20 mai 2025. Le dividende sera détaché le 26 mai 2025 et mis en paiement le 28 mai 2025.

-

1.4Les métiers du Groupe

1.4.1La Banque de détail en France, Banque Privée et Assurances

Les activités de Banque de détail en France (Banque SG et BoursoBank), de Banque Privée et d’Assurances sont réunies au sein d’un même pilier pour optimiser les synergies entre les métiers et proposer ainsi une large gamme de produits et services adaptés aux besoins d’une clientèle diversifiée – Particuliers, Professionnels, Entreprises, Associations et Collectivités – à la recherche d’expertises variées.

- ●par le déploiement à grande échelle du nouveau modèle opérationnel et relationnel de nos activités de Banque de détail en France sous la marque SG, fruit du rapprochement réussi des réseaux Crédit du Nord et Société Générale ;

- ●par la poursuite de la stratégie de développement de BoursoBank, dépassant le cap des 7 millions de clients en 2024 et leader en France sur ses trois métiers : la banque en ligne, le courtage en ligne et l’information financière sur Internet ;

- ●par des performances commerciales et financières solides des métiers de Banque Privée et d’Assurances qui valorisent toujours plus notre dispositif de continuum d’offres avec les clients des réseaux de Banque de détail.

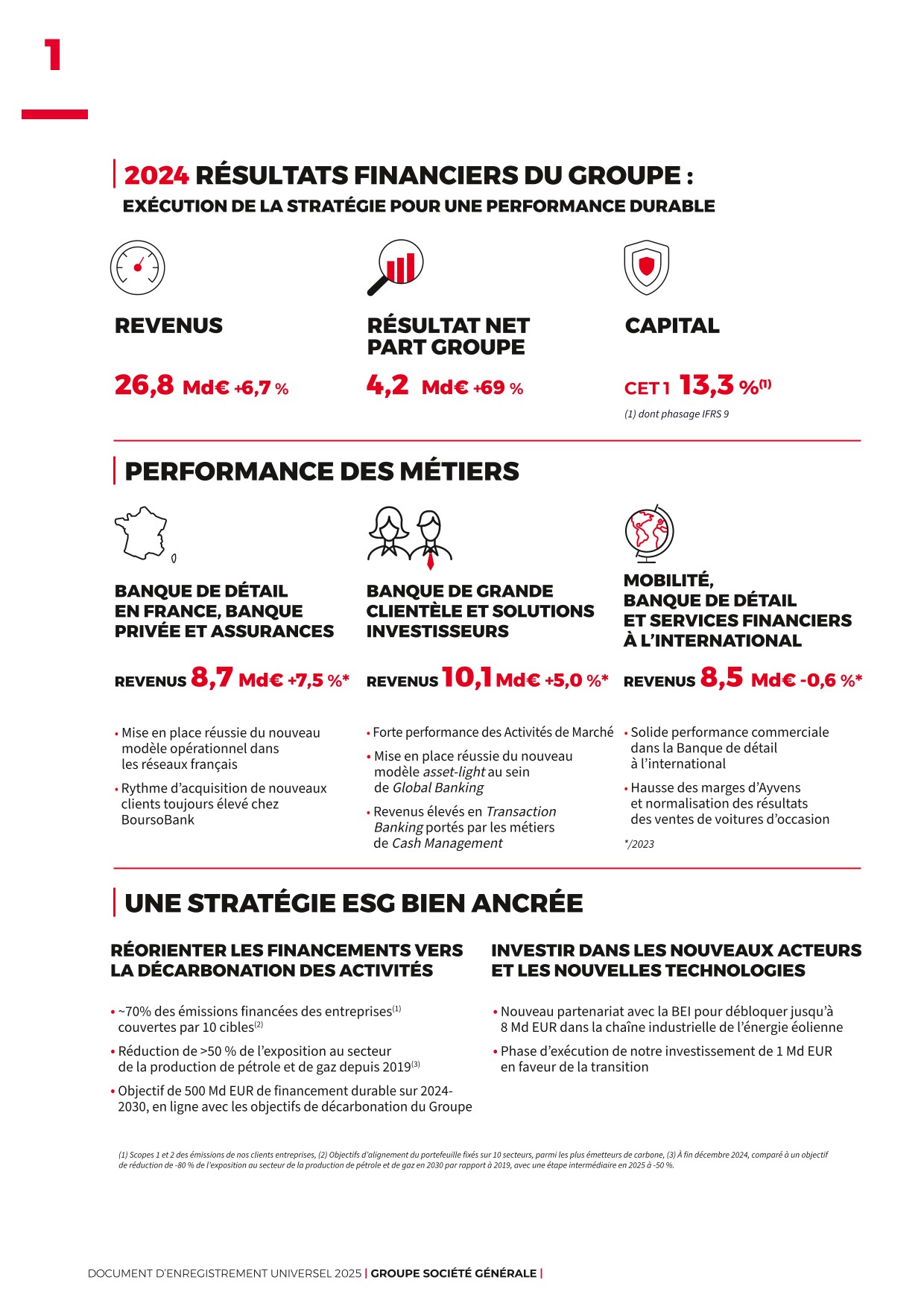

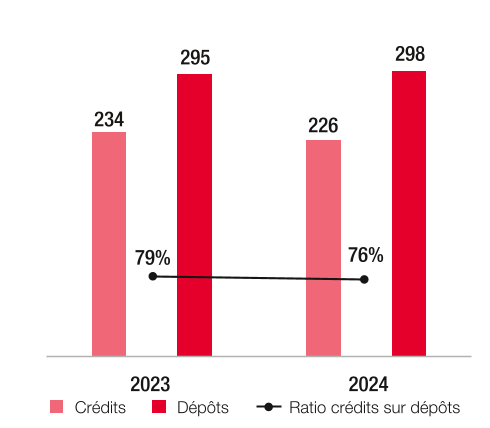

Nos réseaux continuent de soutenir l’économie et d’accompagner nos clients dans le financement de leurs projets malgré une baisse des encours de crédits moyens de 234 milliards d’euros en 2023 à 226 milliards d’euros en 2024 encore dans un contexte de taux élevés. Dans le même temps et dans un contexte de concurrence vive en particulier sur le segment entreprise, les encours de dépôts ont augmenté de +1% à 298 milliards d’euros à fin décembre 2024.

Réseau SG en France

Le réseau Société Générale en France est en charge du développement des activités de Banque de détail en France sous la marque SG.

Banque universelle centrée sur trois marchés domestiques, les Particuliers, les Professionnels, les Entreprises & Associations, le réseau SG offre des solutions adaptées aux besoins de près de 9 millions de clients, via :

- ●une offre complète et diversifiée de produits et de services (banque au quotidien, gestion d’épargne, financements, moyens de paiement…) ;

- ●un dispositif omnicanal complet et innovant (internet, mobile, téléphone) ;

- ●environ 1 400 agences destinées à ses clients Particuliers et Professionnels.

Leader des acteurs non mutualistes, la banque SG bénéficie d’un positionnement parmi les meilleurs du marché sur les segments « haut de gamme » et « entreprises ».

En 2024, le Groupe a finalisé avec succès le rapprochement des réseaux du Crédit du Nord et Société Générale.

L’année a été marquée par le déploiement à grande échelle de notre nouveau modèle tant opérationnel que relationnel :

- ●une banque ancrée localement autour de 11 régions avec notamment une marque nationale « SG » déclinée en 10 marques régionales ;

- ●une banque réactive, accessible et efficace grâce à un plus grand nombre de décisions prises au niveau régional pour renforcer la rapidité et la satisfaction clients ;

- ●une banque qui s’adapte aux besoins spécifiques de chaque catégorie de clients offrant une expertise et des services différenciés en fonction des segments de clientèle ;

- ●une banque responsable, le réseau Société Générale plaçant les enjeux de développement durable au cœur de sa stratégie.

A fin 2024, forts de 28 000 employés, les encours moyens se sont élevés à 194 milliards d’euros pour les crédits et 232 milliards d’euros pour les dépôts .

BoursoBank

Boursorama, filiale à 100% de Société Générale, est pionnière et leader en France sur ses trois métiers : la banque en ligne, le courtage en ligne et l’information financière sur internet (via boursorama.com, premier portail d’actualités économiques et financières).

Accessible à tous sans condition de revenus ou de patrimoine, la raison d’être de BoursoBank est de s’engager à simplifier la banque, à donner du pouvoir d’achat à ses clients et à offrir à chacun la faculté d’agir sur son argent.

BoursoBank compte plus de 7 millions de clients à fin 2024, ce qui représente une nouvelle hausse de plus de 20% sur l’année. Le fonds de commerce a ainsi été multiplié par plus de 10 en 10 ans. Cette croissance s’accompagne d’une progression des encours globaux de la banque de +9,1 milliards d’euros sur l’année, pour un total de près de 82 milliards d’euros à fin décembre 2024.

- ●l’atteinte en fin d’année de 7,2 millions de clients avec une nouvelle cible fixée à plus de 8 millions de clients à fin 2025 ;

- ●l’atteinte de la rentabilité pour la deuxième année consécutive ;

- ●le lancement d’une nouvelle plateforme de marque BoursoBank :« La banque qu’on a envie de (se) recommander ».

Par ailleurs, BoursoBank n’a cessé, au cours de l’année 2024, de continuer à enrichir son offre produits et services :

- ●lancement de deux nouvelles offres pour adresser de manière dédiée deux cibles de clientèles : BoursoBusiness pour les professionnels (entreprises individuelles et sociétés unipersonnelles) et BoursoFirst pour les clients patrimoniaux ;

- ●passage progressif d’une banque web et mobile à une banque full mobile ;

- ●entrée de plain-pied dans l’ère de l’Intelligence Artificielle avec le déploiement de plusieurs cas d’usage qui permettent de renforcer le modèle opérationnel spécifique de BoursoBank.

Banque la moins chère pour la 17e année consécutive (source Le Monde/Panorabanque – décembre 2024), BoursoBank bénéficie toujours du meilleur Net Promoter Score du secteur à +46 (Source Bain et Cie, 2024). Son portail en ligne www.boursorama.com est toujours classé n° 1 des sites nationaux d’informations financières et économiques en ligne avec ~100 millions de visites chaque mois (Source ACPM – 2024).

Au global, BoursoBank continue principalement à attirer une clientèle jeune, urbaine, active et financièrement stable.

Société Générale Private Banking

Société Générale Private Banking propose des solutions d’ingénierie financière et patrimoniale internationales, une expertise mondiale en matière de produits structurés, de hedge funds, de mutual funds, de fonds de private equity et de solutions d’investissement en immobilier ainsi qu’un accès aux marchés des capitaux.

L’offre de Société Générale Private Banking est disponible à partir de trois principaux plateformes géographiques : SGPB France, SGPB Europe (Luxembourg, Monaco, Suisse) et Kleinwort Hambros (Londres, Jersey, Guernesey, Gibraltar). Fin 2024, les encours d’actifs sous gestion de la Banque Privée s’élèvent à 154 milliards d’euros.

Dans le cadre de l’exécution de sa feuille de route stratégique, Société Générale a signé des accords avec l’UBP (banque suisse spécialisée dans la gestion de fortune et d’actifs), en vue de la cession de SG Kleinwort Hambros et de Société Générale Private Banking Suisse opérant notamment et respectivement depuis Londres et Genève. La cession de Société Générale Private Banking Suisse a été finalisée en janvier 2025. La vente de SG Kleinwort Hambros se concrétisera en 2025.

Société Générale Private Banking entend poursuivre sa stratégie de développement en s’appuyant sur ses entités de premier plan en France et à l’international, au Luxembourg et à Monaco, pour accompagner sa clientèle fortunée grâce à son expertise et ses services reconnus.

La Banque Privée SGPB pourra également s’appuyer sur Société Générale Investment Solutions (ex Weath Investment Solutions) pour se positionner en architecte reconnu de solutions d’épargne financière et devenir un acteur incontournable de la place. Ce véritable One Stop Shop comprend les compétences en matière de gestion/structuration (Investment Management Services), les équipes en charge des solutions de marché (Market Solutions) et les sociétés de gestion (localisées en France(5) et au Luxembourg(6)).

Société Générale Assurances

Société Générale Assurances est au cœur de la stratégie de développement du groupe Société Générale, en synergie avec tous les métiers de banque de détail, de banque privée et de services financiers. Parallèlement, Société Générale Assurances poursuit l’ouverture de son modèle de distribution par le développement d’accords de partenariats avec des acteurs extérieurs au Groupe.

Société Générale Assurances propose une gamme complète de produits et de services répondant aux besoins de la clientèle de Particuliers, de Professionnels et d’Entreprises, en matière d’assurance vie épargne, d’épargne retraite, et de protection des personnes et des biens.

S’appuyant sur l’expertise de ses 3 000 collaborateurs, Société Générale Assurances allie solidité financière, dynamique d’innovation et stratégie de croissance durable pour être le partenaire de confiance de ses clients. La collecte brute de primes s’élève à 18,3 milliards d’euros en 2024 avec une part de collecte en unités de compte (UC) à 32%. Les encours en assurance vie épargne atteignent un niveau record à 146 milliards d’euros à fin 2024, en hausse de 7%, avec une part en UC de 40%. En protection (prévoyance et assurance dommages), l’activité est en croissance de 4% par rapport à 2023.

En 2024, Société Générale Assurances a poursuivi la diversification de son modèle de distribution, relais de croissance avéré et à potentiel tant en assurance vie épargne qu’en protection, en synergie avec d’autres métiers du Groupe comme BoursoBank, CGI et avec des partenaires extérieurs.

En tant qu’acteur majeur du marché de l’épargne retraite en France, Société Générale Assurances propose des dispositifs transversaux permettant de répondre aux attentes des particuliers, des entreprises et de leurs salariés, grâce à des dispositifs dédiés, des parcours digitaux simples et pédagogiques, des services innovants et personnalisés et un accompagnement sur-mesure.

La solidité financière de Société Générale Assurances a été confirmée par le succès d’une seconde opération de financement externe de Sogecap, d’un montant de 600 millions d’euros, largement sursouscrite et permettant de renforcer la qualité des fonds propres prudentiels à long terme de Société Générale Assurances.

-

RAPPORT D’ACTIVITÉ

DU GROUPE2.1Présentation des principales activités du groupe Société Générale

-

2.2Activité et résultats du Groupe

Définitions et précisions méthodologiques en p. 2.3.6 et suivantes.

Les informations suivies d’un astérisque (*) sont communiquées à périmètre et taux de change constants.

Analyse du compte de résultat consolidé

(En M EUR)

2024

2023

Variation

Produit net bancaire

26 788

25 104

+6,7%

+5,7%*

Frais de gestion

(18 472)

(18 524)

-0,3%

-1,6%*

Résultat brut d’exploitation

8 316

6 580

+26,4%

+26,6%*

Coût net du risque

(1 530)

(1 025)

+49,3%

+48,6%*

Résultat d’exploitation

6 786

5 555

+22,2%

+22,5%*

Quote-part des résultats net des entreprises mises en équivalence

21

24

-10,7%

-19,6%*

Gains ou pertes nets sur autres actifs

(77)

(113)

+31,4%

+26,3%*

Pertes de valeur des écarts d’acquisition

0

(338)

n/s

n/s

Impôts sur les bénéfices

(1 601)

(1 679)

-4,7%

-4,9%*

Résultat net

5 129

3 449

+48,7%

+49,6%*

dont participations ne donnant pas le contrôle

929

956

-3,0%

-9,3%*

Résultat net part du Groupe

4 200

2 493

+68,6%

+73,2%*

Coefficient d’exploitation

69,0%

73,8%

Fonds propres moyens

57 223

56 396

ROTE

6,9%

4,2%

Produit net bancaire

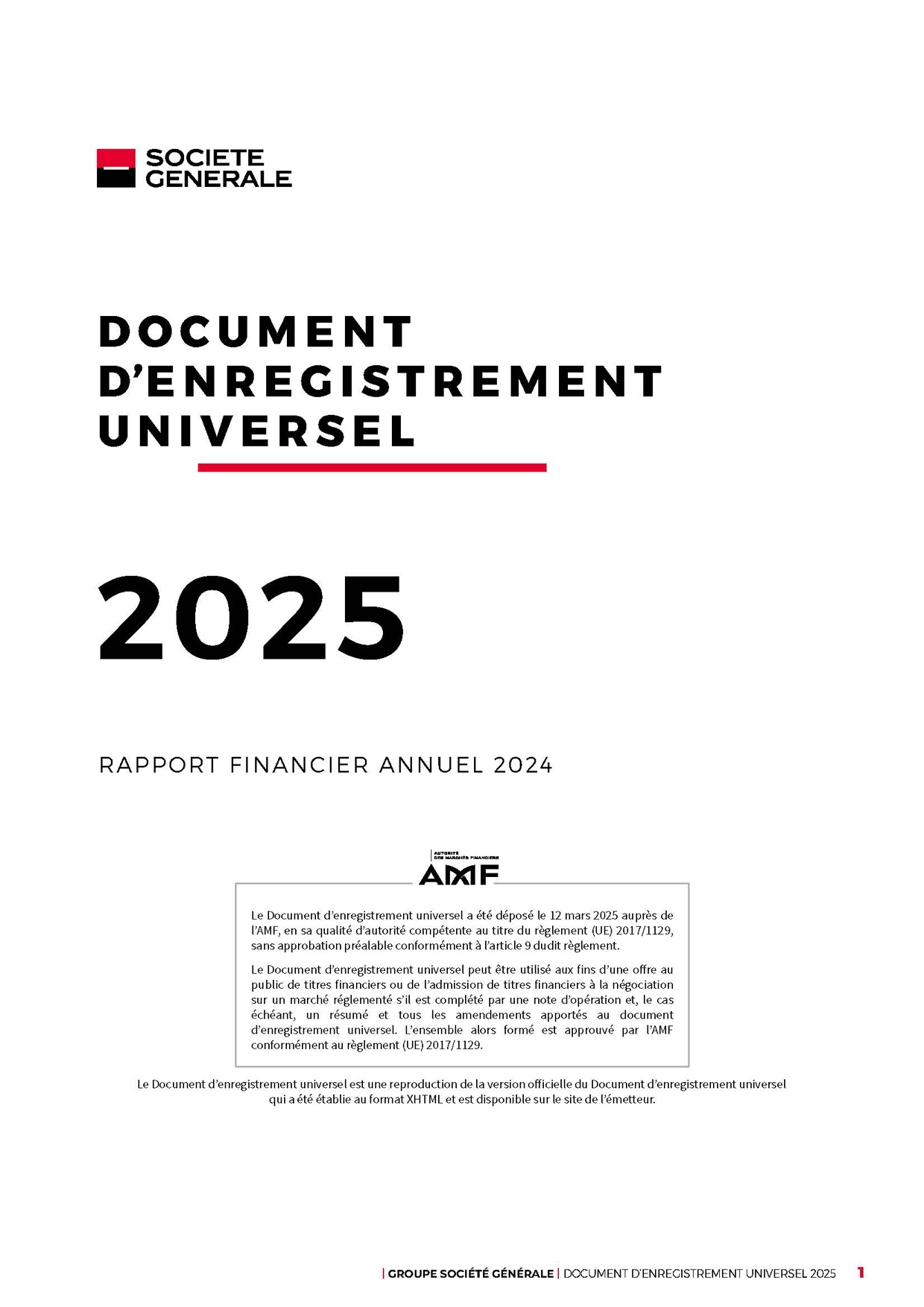

Les revenus de la Banque de détail en France, Banque Privée et Assurances sont en hausse de +7,5% par rapport à 2023, principalement lié au rebond de la marge nette d’intérêt (+20,9% vs. 2023).

Concernant la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs les revenus ont atteint un niveau record(1) de 10 122 millions d’euros, en progression de +5,0% vs. 2023, grâce à une très bonne dynamique sur l’ensemble des métiers. Les revenus des Activités de Marché et Services aux Investisseurs ont progressé de +4,5% par rapport à 2023 grâce à une forte dynamique de marché, principalement dans les activités Actions. Les activités de Financement et de Conseil extériorisent des revenus élevés de 3 566 millions d’euros en 2024, en hausse de +5,8% par rapport à 2023.

Sur l’ensemble de l’année, les revenus du pôle Mobilité, Banque de détail et Services financiers à l’International sont stables à -0,6% vs. 2023 avec des niveaux d’activité stables à la fois dans la Banque de détail à l’international (-0,7%), malgré les cessions principalement des filiales au Maroc et à Madagascar finalisées en 2024, et dans la Mobilité et Services Financiers (-0,4%) après prise en compte des éléments non récurrents en 2023.

Sur l’année, le produit net bancaire du Hors Pôles s’élève à -450 millions d’euros, contre un montant de -1 098 millions d’euros en 2023.

Frais de gestion

Sur l’année 2024, les frais de gestion s’élèvent à 18 472 millions d’euros, en légère baisse (-0,3% vs. 2023), témoignant de la gestion rigoureuse du Groupe. Le coefficient d’exploitation s’établit à 69,0% (vs. 73,8% en 2023), un niveau en-deçà de la cible < 71% pour l’ensemble de l’année 2024.

Coût du risque

En 2024, le coût du risque s’élève à 26 points de base, en bas de la fourchette de la cible 2024 fixée entre 25 et 30 points de base.

Le Groupe dispose à fin décembre d’un stock de provision sur encours sains de 3 119(2) millions d’euros, en recul de -453 millions d’euros par rapport au 31 décembre 2023 essentiellement du fait de l’application de la norme IFRS 5.

Le taux brut d’encours douteux s’élève à 2,81%(3) au 31 décembre 2024. Le taux de couverture net des encours douteux du Groupe est de 81%(4)au 31 décembre 2024 (après prise en compte des garanties et des collatéraux).

Au 31 décembre 2024, le Groupe a fortement réduit son exposition offshore russe à environ 0,5 milliard d’euros (Exposure at Default) par rapport à 0,9 milliard d’euros au 31 décembre 2023 (~-45%). L’exposition maximale à risque est estimée à moins de 0,1 milliard d’euros avant provisionnement.

Résultat d’exploitation

Le résultat d'exploitation comptable est de 6 786 millions d'euros en 2024 contre 5 555 millions d'euros en 2023, en forte hausse (+22,2%) grâce à un effet ciseaux significatif avec des revenus en hausse de 6,7% et des coûts stables.

Résultat net part du Groupe

Le résultat net part du Groupe en 2024 est de 4,2 milliards d’euros, soit une rentabilité sur actifs net tangibles (ROTE) de 6,9%, supérieure à la cible 2024 >6%.

Ratio CET1

A fin décembre 2024, la position de capital du Groupe est très solide avec un ratio CET1 à 13,3%, au-dessus de la cible 2024 >13%.

Distribution aux actionnaires

Le Conseil d’Administration a arrêté la politique de distribution au titre de l’exercice fiscal 2024 qui vise à distribuer un montant de 2,18 euros par action, équivalent à 1 740 millions d’euros dont 872 millions d’euros sous forme de rachat d’actions(5). Un dividende en numéraire de 1,09 euro par action sera ainsi proposé à l’Assemblée générale des actionnaires du 20 mai 2025. Le dividende sera détaché le 26 mai 2025 et mis en paiement le 28 mai 2025.

-

2.3Activité et résultats des métiers

2.3.1Résultats par métier

(En M EUR)

Banque de détail

en France,

Banque Privée

et AssurancesBanque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs

Mobilité, Banque de détail et Services financiers à l’International

Hors Pôles

Groupe

2024

2023

2024

2023

2024

2023

2024

2023

2024

2023

Produit net bancaire

8 657

8 053

10 122

9 642

8 458

8 507

(450)

(1 098)

26,788

25 104

Frais de gestion

(6 634)

(6 756)

(6 542)

(6 788)

(5 072)

(4 760)

(224)

(220)

(18 472)

(18 524)

Résultat brut d’exploitation

2 024

1 297

3 580

2 854

3 386

3 747

(674)

(1 318)

8 316

6 580

Coût net du risque

(712)

(505)

(126)

(30)

(705)

(486)

12

(4)

(1 530)

(1 025)

Résultat d’exploitation

1 312

792

3 455

2 824

2 681

3 261

(661)

(1 323)

6 786

5 555

Quote-part des résultats net des entreprises mises en équivalence

7

7

(0)

7

15

10

(0)

0

21

24

Gains ou pertes nets sur autres actifs

6

9

(0)

1

96

(11)

(179)

(111)

(77)

(113)

Pertes de valeur des écarts d’acquisition

0

(0)

0

0

0

0

0

(338)

0

(338)

Impôts sur les bénéfices

(329)

(208)

(656)

(517)

(697)

(824)

81

(130)

(1 601)

(1 679)

Résultat net

995

600

2 797

2 314

2 096

2 436

(759)

(1 901)

5 129

3 449

dont participations ne donnant

pas le contrôle4

4

10

34

826

826

89

93

929

957

Résultat net part du Groupe

991

596

2 788

2 280

1 270

1 609

(848)

(1 994)

4 200

2 493

Coefficient d’exploitation

76,6%

83,9%

64,6%

70,4%

60,0%

56,0%

69,0%

73,8%

Fonds propres moyens

15 634

15 454

15 147

15 426

10 433

9 707

16 009

15 809

57 223

56 396

RONE (métiers)/ROTE (Groupe)

6,3%

3,9%

18,4%

14,8%

12,2%

16,6%

6,9%

4,2%

-

2.4Nouveaux produits ou services importants lancés

2.4.1Société Générale et IFC scellent un nouvel accord pour accélérer dans la finance durable

Communiqué de presse du 19 janvier 2024

Société Générale et IFC (la Société financière internationale), membre du Groupe Banque Mondiale, ont signé un accord de collaboration afin d’accélérer la finance durable dans les pays en développement. Cet accord s’inscrit dans le cadre de l’ambition partagée par les deux institutions de contribuer aux Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies et leur engagement fort en faveur de la transition environnementale et du développement durable.

Dans le cadre de cet accord, les deux institutions ont pour objectif de faciliter la mise en place de solutions de financement diversifiées, telles que le cofinancement de projets ou les accords de partage de risques, contribuant à la mobilisation des investissements privés en faveur de la transition climatique. L’accord vise notamment à soutenir les projets de finance durable favorisant l’accès à l’énergie, à l’eau ou à d’autres infrastructures, et contribuant à l’agriculture durable ou à l’entreprenariat féminin dans les petites et moyennes entreprises (PME). Société Générale et IFC partageront également leurs réflexions et expertises en matière de méthodologies et outils de mesure et de suivi d’impact.

Ce nouvel accord de collaboration repose sur un partenariat de longue date et un historique de coopération solide, un engagement partagé en faveur des ODD ainsi que des standards environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) exigeants. Ces 10 dernières années, les deux institutions ont cofinancé près de 60 transactions avec d’autres partenaires, représentant plus de 20 milliards de dollars de nouveaux flux de capitaux en faveur de pays en développement. IFC a également octroyé environ 1,3 milliard de dollars à Société Générale, pour permettre par exemple le développement de flottes de véhicules verts.

Ce partenariat s’appuiera sur les forces complémentaires des deux institutions. Société Générale apportera son expertise de premier plan en matière de financements structurés et d’ESG, sa capacité à distribuer des actifs auprès d’investisseurs ainsi que sa présence globale. IFC s’appuiera sur son expérience en tant que plus grande institution de développement mondiale axée sur le secteur privé dans les marchés émergents, ainsi que sur la solidité de son bilan et sa connaissance approfondie des économies en développement.

« Je suis ravi de pouvoir renforcer notre coopération avec IFC à travers la signature de cet accord de collaboration, qui s’appuie sur les relations solides que nos institutions ont construites au fil du temps. En unissant nos forces, notre ambition est de renforcer notre contribution aux projets durables dans les pays en développement, en lien avec les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies. La mise en place de partenariats avec les acteurs les plus pertinents, qui s’inscrit dans notre plan stratégique et nos engagements ESG, nous permet de concevoir les meilleures solutions pour répondre aux défis de la transition environnementale et aux besoins d’infrastructures durables dans les pays émergents. »

« Cet accord conforte la relation établie de longue date entre IFC et Société Générale et nous permettra de travailler ensemble au déploiement d’investissements d’envergure du secteur privé dans les marchés émergents. Nous nous réjouissons de ce partenariat renforcé qui apportera un financement crucial à des projets dont l’impact sur les populations et les économies locales est décisif. »

-

2.5Analyse du bilan consolidé

Actif

(En M EUR)

31.12.2024

31.12.2023

Caisse et banques centrales

201 680

223 048

Actifs financiers à la juste valeur par résultat

526 048

495 882

Instruments dérivés de couverture

9 233

10 585

Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres

96 024

90 894

Titres au coût amorti

32 655

28 147

Prêts et créances sur les établissements de crédit et assimilés au coût amorti

84 051

77 879

Prêts et créances sur la clientèle au coût amorti

454 622

485 449

Écart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux

(292)

(433)

Actifs de contrats d'assurance et de réassurance

615

459

Actifs d'impôts

4 687

4 717

Autres actifs

70 903

69 765

Actifs non circulants destinés à être cédés

26 426

1 763

Participations dans les entreprises mises en équivalence

398

227

Immobilisations corporelles et incorporelles

61 409

60 714

Écart d'acquisition

5 086

4 949

Total

1 573 545

1 554 045

-

2.6Politique financière

L’objectif de la politique financière du Groupe est d’optimiser l’utilisation des fonds propres pour maximiser le rendement à court et long terme pour l’actionnaire, tout en maintenant un niveau des ratios de capital (ratios Common Equity Tier 1, Tier 1 et Ratio Global) cohérent avec le statut boursier du titre et le rating cible du Groupe.

Le Groupe a lancé un effort important d’adaptation depuis 2010, tant par l’accent mis au renforcement des fonds propres qu’à une gestion stricte des ressources rares (capital et liquidité) et au pilotage rapproché des risques afin d’appliquer les évolutions réglementaires liées au déploiement des réglementations « Bâle 3 ».

2.6.1Capitaux propres du Groupe

Au 31 décembre 2024, les capitaux propres part du Groupe s’élèvent à 70,3 milliards d’euros, l’actif net par action à 75,0 euros et l’actif net tangible par action à 66,1 euros selon la méthodologie présentée dans le chapitre 2 du présent Document d’enregistrement universel, en page 2.3.6.

Au 31 décembre 2024, Société Générale détient au total (de manière directe et indirecte) 3,8 millions d’actions Société Générale, soit 0,48% du capital (hors actions détenues dans le cadre des activités de trading).

Dans le cadre du contrat de liquidité mis en œuvre le 22 août 2011 avec un prestataire de services d’investissement externe, Société Générale a acquis, en 2024, 3 652 102 actions pour une valeur de 87,8 millions d'euros et a cédé 3 652 102 actions pour une valeur de 87,9 millions d'euros. Le contrat de liquidité conclu avec ce prestataire de services d’investissement externe a par ailleurs été temporairement suspendu pendant toute la période de rachat d’actions, à savoir du 27 mai au 25 juin 2024.

Les informations relatives au capital et à l’actionnariat du Groupe sont disponibles dans le chapitre 7 du présent Document d’enregistrement universel (page Action, capital et éléments juridiques).

-

2.7Principaux investissements et cessions effectués

Le Groupe a poursuivi une politique d’acquisitions et de cessions ciblées conforme à ses objectifs stratégiques et ses ambitions financières.

Métier

Description des investissements

Année 2024

Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs

Création avec AllianceBernstein de la coentreprise Bernstein, leader mondial de la recherche actions et du cash actions

Hors Pôles

Acquisition d’une participation majoritaire (75%) dans Reed Management SAS, une société de gestion alternative dans la transition énergétique et investissement dans le fonds inaugural

Année 2023

Mobilité, Banque de détail et Services financiers à l’International

Acquisition de LP Group B.V. holding de LeasePlan Corporation N.V. un des leaders mondiaux de la location longue durée.

Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs

Prise de participation minoritaire dans EIT InnoEnergy, société d’investissements, principal moteur d’innovation européen dans le domaine de l’énergie durable.

Banque de détail en France, Banque Privée et Assurances

Prise de participation majoritaire dans PayXpert, Fintech spécialisée dans les services de paiements.

Année 2022

Aucune acquisition finalisée en 2022.

Année 2021

Mobilité, Banque de détail et Services financiers à l’International

Acquisition de Fleetpool, leader des solutions de location de flotte de moins d’un an en Allemagne.

Mobilité, Banque de détail et Services financiers à l’International

Acquisition de la filiale spécialisée dans la LLD de Banco Sabadell (Bansabadell Renting) et mise en place d’un accord exclusif de distribution en marque blanche avec Banco Sabadell.

Mobilité, Banque de détail et Services financiers à l’International

Prise de participation de 17% par ALD dans la start-up Skipr, spécialiste du Mobility as a Service.

Métier

Description des cessions

Année 2024

Mobilité, Banque de détail et Services financiers à l’International

Cession au groupe Saham des titres détenus par Société Générale dans Société Générale Marocaine de Banques et La Marocaine Vie

Mobilité, Banque de détail et Services financiers à l’International

Cession de la totalité de la participation du groupe Société Générale dans BFV – Société Générale (Madagascar), Société Générale Tchad et Banco Société Générale Moçambique

Mobilité, Banque de détail et Services financiers à l’International

Cession par Komerční Banka à la ville de Prague de la société VN 42, détentrice du siège social de Komerční Banka

Hors Pôles

Cession de la participation SG dans la société Systra (2%), à la suite de la sortie des actionnaires majoritaires

Banque de détail en France, Banque Privée et Assurances

Cession à Ageras de la totalité de la participation de Société Générale dans Shine

Mobilité, Banque de détail et Services financiers à l’International

Cession de la totalité de la participation du Groupe dans LeasePlan Russia

Année 2023

Mobilité, Banque de détail et Services financiers à l’International

Cession de trois filiales ALD (Irlande, Norvège et Portugal) et de trois filiales LeasePlan Corporation N.V. (République Tchèque, Finlande et Luxembourg) dans le cadre de l’acquisition de LP Group B.V.

Mobilité, Banque de détail et Services financiers à l’International

Cession de la participation de SG dans Société Générale Congo.

Mobilité, Banque de détail et Services financiers à l’International

Cession de la totalité de la participation du Groupe dans ALD Automotive en Russie.

Année 2022

Mobilité, Banque de détail et Services financiers à l’International

Cession de la totalité de la participation du groupe Société Générale dans Rosbank et de la participation de Sogecap (81%) dans deux JV co-détenues avec Rosbank (Société Générale Strakhovanie LLC et Société Générale Strakhovanie Zhizni LLC).

Hors Pôles

Ouverture du capital (5%) de Treezor à Master Card en complément d’un partenariat industriel.

Mobilité, Banque de détail et Services financiers à l’International

Cession d’une participation minoritaire dans l’agence allemande d’évaluation de crédit Schufa.

Année 2021

Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs

Cession de Lyxor, spécialiste européen de la gestion d’actifs.

-

2.9Propriétés immobilières et équipements

La valeur brute totale des immobilisations corporelles du groupe Société Générale s’élève au 31 décembre 2024 à 83,9 milliards d’euros. Elle comprend la valeur des terrains et constructions pour 5,1 milliards d’euros, de droits d’utilisations pour 3,7 milliards d’euros, des actifs de location simple des sociétés de financement spécialisés pour 69,2 milliards d’euros, des immeubles de placement pour 0,7 milliard d’euros (principalement liés à aux activités d'assurance) et des autres immobilisations corporelles pour 5,2 milliards d’euros.

-

2.12Informations relatives aux implantations et activités au 31 décembre 2024

L’article L. 511-45 du Code monétaire et financier modifié par l’ordonnance n0 2014-158 du 20 février 2014 impose aux établissements de crédit de publier des informations sur leurs implantations et leurs activités, incluses dans leur périmètre de consolidation, dans chaque État ou territoire.

Société Générale publie ci-dessous les informations relatives aux effectifs et informations financières par pays ou territoires.

Pays(1)

Effectifs*

PNB*

Résultat avant impôt sur bénéfices*

Impôts sur les bénéfices*

Impôts sur les bénéfices différés*

Autres taxes*

Subventions*

Afrique du Sud

-

0

-

-

-

(0)

-

Algérie

1 863

232

114

(34)

1

(9)

-

Allemagne

3 011

1 294

478

(212)

34

(19)

-

Arabie Saoudite

6

0

0

(0)

0

(0)

-

Australie

69

50

9

(5)

(0)

(1)

-

Autriche

237

66

38

(5)

0

(1)

-

Belgique

607

263

123

(44)

13

(1)

-

Bénin

123

20

5

(1)

(0)

(1)

-

Bermudes(2)

-

3

4

-

-

-

-

Brésil

455

111

52

(16)

(8)

(7)

-

Bulgarie

36

8

6

(1)

0

-

-

Burkina Faso

266

44

(5)

(7)

3

(2)

-

Cameroun

727

149

45

(22)

6

(4)

-

Canada

596

44

18

(6)

(1)

(4)

-

Chili

42

3

(0)

-

0

(0)

-

Chine

235

61

19

4

(7)

(0)

-

Colombie

38

4

2

(1)

(0)

(0)

-

Corée du Sud

100

94

27

(11)

4

(3)

-

Côte d’Ivoire

1 467

393

203

(48)

(1)

(9)

-

Croatie

68

15

11

(2)

(0)

(0)

-

Danemark

266

97

43

5

(14)

-

-

Émirats Arabes Unis

66

34

10

(1)

-

(0)

-

Espagne

1 111

532

286

(79)

5

(5)

-

Estonie

15

2

1

(0)

-

(0)

-

États-Unis d’Amérique

1 893

2 263

959

(140)

(193)

(9)

-

Finlande

129

43

24

(5)

0

-

-

France

53 129

11 019

(130)

148

24

(809)

-

Ghana

536

77

32

(23)

4

(0)

-

Gibraltar

38

13

(2)

-

0

(1)

-

Grèce

246

77

49

-

(12)

(0)

-

Guinée

282

110

84

(24)

(2)

(4)

-

Guinée Équatoriale

235

22

6

(1)

-

(0)

-

Hong Kong

1 032

621

195

(38)

(5)

(1)

-

Hongrie

226

58

35

(3)

(4)

(1)

-

Îles Caïmans(3)

-

-

-

-

-

-

-

Île de Man(4)

-

-

-

-

-

-

-

Île Guernesey

54

26

7

(1)

0

(1)

-

Inde(5)

11 465

151

167

(45)

(11)

(3)

-

Irlande

423

157

114

(16)

(2)

(2)

-

Italie

2 448

1 049

474

(89)

(44)

(11)

-

Japon

234

181

37

(8)

(1)

(4)

-

Jersey

159

26

5

(0)

0

(4)

-

Lettonie

23

4

2

(0)

-

-

-

Lituanie

15

5

3

(0)

(0)

-

-

Luxembourg

1 450

1 085

765

(65)

(5)

(3)

-

Madagascar

-

87

40

(9)

0

(4)

-

Malaisie

17

1

(0)

-

0

-

-

Maroc

423

521

223

(91)

(2)

(24)

-

Maurice

-

0

0

-

-

-

-

Mauritanie

170

33

14

(3)

(0)

(2)

-

Mexique

263

74

51

(19)

(4)

(0)

-

Monaco

295

156

79

(19)

-

(0)

-

Norvège

163

88

55

(0)

(12)

-

-

Nouvelle-Calédonie

332

71

(21)

(7)

13

(0)

-

Pays-Bas

1 730

(112)

(313)

(70)

101

(4)

-

Pérou

31

4

2

(1)

0

-

-

Pologne

831

152

69

(16)

1

(2)

-

Polynésie Française

258

66

34

(16)

(2)

(1)

-

Portugal

424

81

33

(9)

(0)

(0)

-

République tchèque

7 618

1 501

842

(125)

(2)

(32)

-

Roumanie

9 029

842

410

(70)

(3)

(39)

-

Royaume-Uni

3 287

1 700

570

(103)

(0)

(12)

-

Sénégal

909

160

60

(19)

2

(4)

-

Serbie

35

13

10

(2)

0

(0)

-

Singapour

229

150

17

(1)

7

(0)

-

Slovaquie

180

53

30

(10)

(2)

(0)

-

Slovénie

15

5

4

(1)

(0)

(0)

-

Suède

322

118

53

(8)

(1)

(0)

-

Suisse

563

230

20

(9)

1

(0)

-

Taïwan

47

25

12

(2)

2

(2)

-

Togo

33

6

0

(0)

-

-

-

Tunisie

1 342

164

63

(30)

10

(7)

-

Turquie

314

71

43

(21)

(36)

(0)

-

Ukraine

42

19

17

(3)

0

(0)

-

Total

114 324

26 788

6 730

(1 458)

(143)

(1 054)

-

* Effectifs : effectifs en équivalent temps plein (ETP) à la date de clôture. Les effectifs des entités mises en équivalence et des entités sorties sur l’année ne sont pas retenus.

PNB (en millions d'euros) : contribution de l’implantation au produit net bancaire consolidé en millions d’euros. Le PNB en contribution au résultat consolidé du Groupe s’entend avant élimination des charges et produits résultant d’opérations réciproques réalisées entre sociétés consolidées du Groupe. La quote-part de résultat net des entreprises mises en équivalence est enregistrée directement dans le résultat avant impôt, leur contribution au PNB consolidé est donc nulle.

Résultat avant impôt sur les bénéfices (en millions d'euros) : contribution de l’implantation au résultat avant impôt consolidé du Groupe, en millions d’euros, avant élimination des charges et produits résultant d’opérations réciproques réalisées entre sociétés consolidées du Groupe.

Impôts sur les bénéfices (en millions d'euros) : tels que présentés dans les comptes consolidés en conformité avec les normes IFRS et en distinguant les impôts courants des impôts différés.

Autres taxes (en millions d'euros) : les autres taxes comprennent entre autres les taxes sur les salaires, la C3S, la CET, la contribution au FRU et des taxes locales. Les données sont issues du reporting comptable consolidé et d’informations de gestion.

Subventions publiques reçues : sommes accordées sans contrepartie ou revêtant un caractère non remboursable, versées effectivement par une entité publique à titre ponctuel ou reconductible en vue de concourir à la réalisation d’une finalité précise.

- (1)Les pays Russie, Tchad et Thaïlande ne figurent plus du fait, respectivement, de la cession de LEASEPLAN RUS LLC, de la cession de SOCIETE GENERALE TCHAD et de la liquidation de SOCIETE GENERALE (THAILAND) LIMITED.

- (2)Le résultat de l’entité implantée dans les Bermudes est taxé en France.

- (3)Le résultat de l’entité implantée aux îles Caïmans est taxé aux États-Unis.

- (4)L’entité restante est dormante et en cours de dissolution.

- (5)L’essentiel des effectifs présents en Inde est affecté à un centre de services partagés dont le produit de refacturation est enregistré en frais généraux et non en PNB.

La liste des implantations est publiée dans la Note 8.4 des notes annexes aux états financiers consolidés.

(1)À modèle économique comparable dans le régime réglementaire d’après grande crise financière mondiale (GFC).

(2)Ratio qui exclut les actifs des sociétés en cours de cession en application de la norme IFRS 5 (en particulier Société Générale Equipement Finance).(3)Ratio calculé selon la méthodologie de l’Autorité Bancaire Européenne publiée le 16 juillet 2019.(4)Ratio des provisions en étape 3 sur la valeur comptable brute des créances douteuses après prise en compte des garanties et collatéraux.(5)Le programme de rachat d’actions et la réduction de capital subséquente ont également et prioritairement pour but de compenser entièrement l’impact dilutif de la future augmentation de capital dans le cadre du prochain Plan mondial d’actionnariat salarié, dont le principe a été arrêté par le Conseil d’Administration du 5 février 2025.(6)Classée meilleure application bancaire en France et 2ème mondiale au classement Sia Partners International Mobile Banking Benchmark, octobre 2024.(7)En France et à l’international (incluant la Suisse et le Royaume-Uni).(8)À modèle économique comparable dans le régime réglementaire d’après grande crise financière mondiale (GFC).

(9)À modèle économique comparable dans le régime réglementaire d’après grande crise financière mondiale (GFC).

(10)Incluant les entités reclassées en IFRS 5, hors entités cédées au Maroc et Madagascar en décembre 2024(11)Une API est une solution qui construit des ponts entre différents systèmes d’information en fluidifiant les échanges de données. Elle permet une interopérabilité simplifiée, standardisée et sécurisée.

(12)ESG : critères environnementaux, sociaux et de gouvernance.(13)Sont également inclus (sans s’y limiter) les Technical Screening Criteria (TSC) définis par la taxonomie verte de l’Union européenne, les lignes directrices pour les Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies, les Principes applicables aux obligations durables et à impact positif.

(14)À l’exception de LCL.(15)Pour la banque SG.(16)Certains établissements bancaires comme la banque SG (groupe Société Générale) intègreront dès le déploiement initial ces deux fonctionnalités.(17)Les banques KBC-CBC et Belfius ont d’ores et déjà mis à disposition de leurs clients le service Wero.

-

Gouvernement d’entreprise

3.1Rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise

3.1.1Gouvernance

Raison d’être

À la suite de l’adoption de la loi dite PACTE (loi n° 2019-486 du 22 mai 2019), le Conseil d’administration a, en 2019, débattu de la question de la raison d’être et en a adopté la formulation suivante : « Construire ensemble, avec nos clients, un avenir meilleur et durable en apportant des solutions financières responsables et innovantes ». Sur le plan formel, il a été décidé de ne pas inclure de raison d’être dans les statuts. En revanche, lors de son Assemblée générale extraordinaire de 2020, Société Générale a modifié ses statuts pour préciser que le Conseil détermine les orientations de l’activité de la Société et veille à leur mise en œuvre conformément à son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité (voir chapitre 5). En mai 2021, la première phrase du préambule du règlement intérieur du Conseil d’administration a également été modifiée en ce sens.

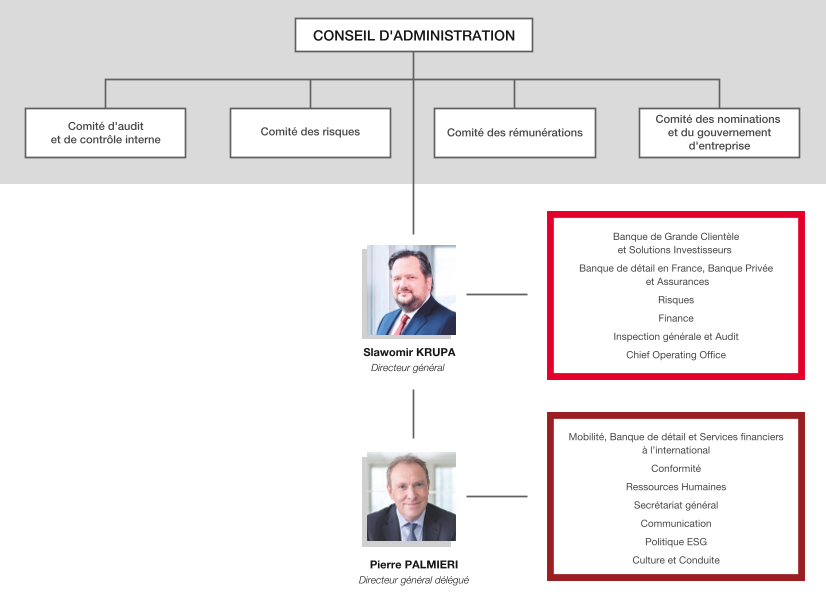

Présentation de l’organisation

La composition du Conseil d’administration est présentée en page Présentation du Conseil d’administration du présent rapport sur le gouvernement d’entreprise. Le règlement intérieur du Conseil d’administration, définissant ses attributions, est reproduit en pages 3.3 du présent Document d’enregistrement universel. Ses travaux sont rapportés en pages Travaux du Conseil d’administration.

La composition de la Direction générale et du Comité exécutif figure dans les sections respectives du présent rapport (voir pages 3.1.3 et Le Comité exécutif Groupe ).

Les comités transversaux et des Risques du Groupe et les principaux comités métiers sont indiqués dans la section 3.1.4 en page Le Comité exécutif Groupe.

Les attributions du Conseil d’administration et des différents comités du Conseil d’administration ainsi que le compte rendu de leurs travaux sont présentés en pages Travaux du Conseil d’administration et suivantes, notamment :

- ●Rôle du Président et rapport sur ses activités, p. Rôle du Président du Conseil d’administration ;

- ●Comité d’audit et de contrôle interne, p. Comité d’audit et de contrôle interne ;

- ●Comité des risques, p. Comité des risques ;

- ●Comité des rémunérations, p. Comité des rémunérations ;

- ●Comité des nominations et du gouvernement d’entreprise, p. Comité des nominations et du gouvernement d’entreprise ;

Par ailleurs, le rôle du Censeur et un rapport sur ses activités sont décrits en p. Censeur.

Mode d’organisation de la gouvernance

Le 15 janvier 2015, le Conseil d’administration a décidé, conformément à l’article L. 511-58 du Code monétaire et financier, que les fonctions de Président et de Directeur général seraient dissociées à l’issue de l’Assemblée générale du 19 mai 2015. À cette date, M. Lorenzo Bini Smaghi est devenu Président du Conseil d’administration et M. Frédéric Oudéa est demeuré Directeur général jusqu’à l’Assemblée générale du 23 mai 2023. M. Lorenzo Bini Smaghi a été renouvelé comme Président du Conseil d’administration, à la suite du renouvellement de son mandat d’administrateur lors de l’Assemblée générale du 17 mai 2022 pour une durée égale à celle de son mandat d’administrateur, soit jusqu’à l’Assemblée générale qui statuera sur les comptes de l’exercice 2025.

Le Conseil d’administration en date du 23 mai 2023 a nommé M. Slawomir Krupa au mandat de Directeur général à la suite de sa nomination au mandat d’administrateur par l’Assemblée générale du 23 mai 2023.

M. Slawomir Krupa a été assisté jusqu’au 1er novembre 2024 par deux Directeurs généraux délégués, Messieurs Pierre Palmieri et Philippe Aymerich : Sur proposition du Directeur général, le Conseil d’administration réuni le 30 octobre 2024 a validé la réduction du nombre de mandataires sociaux de la Direction générale à deux membres (M. Slawomir Krupa, Directeur général, et M. Pierre Palmieri, Directeur général délégué) à partir du 1er novembre 2024, le mandat de Directeur général délégué de M. Philippe Aymerich ayant ainsi pris fin le 31 octobre 2024.

Déclaration sur le régime de gouvernement d’entreprise

Société Générale se réfère au Code de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées AFEP-MEDEF (ci-après « Code AFEP-MEDEF » – document disponible sur le site https://hcge.fr). En application du principe comply or explain, Société Générale précise qu’elle applique l’ensemble des recommandations du Code AFEP-MEDEF à l’exception de celle numérotée 23.1 relative à la cessation du contrat de travail du Directeur général en raison de la durée exceptionnellement longue (24 ans) de son ancienneté dans l’entreprise et des avantages qui y sont attachés (décrits en page Suspension du contrat de travail du Directeur général et droits associés).

Le fonctionnement du Conseil d’administration et de ses comités est régi par un règlement intérieur (ci-après le « règlement intérieur »), mis à jour le 5 février 2025. Le règlement intérieur est inséré dans le Document d’enregistrement universel en pages 3.3 et les statuts de la Société sont insérés dans le Document d’enregistrement universel au chapitre 7.4 « Statuts ».

-

3.2Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées

En notre qualité de Commissaires aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur les conventions réglementées.

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques, les modalités essentielles ainsi que les motifs justifiant de l’intérêt pour la société des conventions dont nous avons été avisés ou que nous aurions découvertes à l’occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l’existence d’autres conventions. Il vous appartient, selon les termes de l’article R.225-31 du code de commerce, d’apprécier l’intérêt qui s’attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.

Par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, de vous communiquer les informations prévues à l’article R.225-31 du Code de commerce relatives à l’exécution, au cours de l’exercice écoulé, des conventions déjà approuvées par l’Assemblée générale.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des Commissaires aux comptes relative à cette mission.

Conventions soumises a l’approbation de l’Assemblée générale

Conventions autorisées et conclues au cours de l’exercice écoulé

-

3.3Règlement intérieur du Conseil d’administration de Société Générale(13)

Préambule

Le Conseil d’administration représente collectivement l’ensemble des actionnaires et agit dans l’intérêt social de Société Générale (la « Société ») en considérant les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Chaque administrateur, quel que soit son mode de désignation, doit agir en toutes circonstances dans l’intérêt social de la Société.

Établissement de crédit coté sur un marché réglementé, Société Générale est soumis aux dispositions des règlements, directives et autres textes européens applicables aux secteurs bancaire et financier, du Code de commerce, du Code monétaire et financier ainsi qu’aux recommandations ou orientations de l’Autorité Bancaire Européenne (l’« ABE ») incluses dans le droit national, de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (l’« ACPR ») et de l’Autorité des Marchés Financiers (l’« AMF »).

Le présent règlement intérieur a pour objet de définir les modalités d’organisation et de fonctionnement du Conseil d’administration et de préciser les droits et obligations de ses membres (le « règlement intérieur »).

Le Conseil d’administration veille à ce que Société Générale dispose d’un dispositif de gouvernance solide comprenant notamment une organisation claire assurant un partage des responsabilités bien défini, transparent et cohérent, des procédures efficaces de détection, de gestion, de suivi et de déclaration des risques auxquels la Société est ou pourrait être exposée, d’un dispositif adéquat de contrôle interne, des procédures administratives et comptables saines et des politiques et pratiques de rémunération permettant et favorisant une gestion saine et efficace des risques.

-

4.1Facteurs de risque par catégorie

Cette section indique les principaux facteurs de risques qui pourraient, selon les estimations du Groupe, avoir un impact significatif sur son activité, sa rentabilité, sa solvabilité ou son accès au financement.

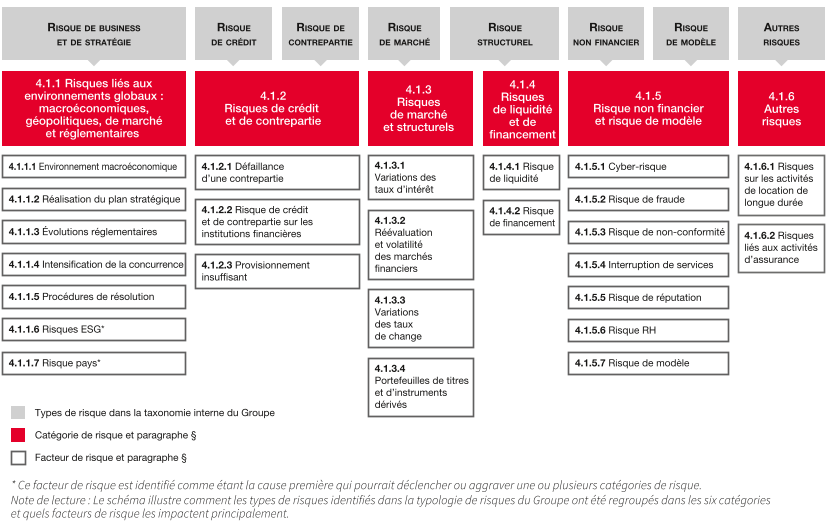

Dans le cadre du pilotage interne de ses risques, Société Générale a mis à jour sa typologie de risques. Pour les besoins de ce chapitre, ces différents types de risques ont été regroupés en six principales catégories (4.1.1 à 4.1.6), conformément à l’article 16 du règlement (UE) n° 2017/1129 dit « Prospectus 3 » du 14 juin 2017, selon les principaux facteurs de risques qui pourraient, d’après les estimations du Groupe, impacter les types de risques. Pour chaque catégorie, les facteurs de risque sont présentés sur la base d’une évaluation de leur importance, les risques majeurs étant indiqués en premier au sein de chaque catégorie.

Le schéma ci-dessous permet d’illustrer la façon dont les types de risques identifiés dans la typologie de risques ont été regroupés dans les six catégories et les facteurs de risque les impactant principalement.

4.1.1Risques liés aux environnements globaux : macroéconomiques, géopolitiques, de marché et réglementaire

4.1.1.1Le contexte économique, social et financier international, les tensions géopolitiques ainsi que l’environnement des marchés sur lesquels le Groupe opère pourraient avoir un impact significatif sur ses activités, sa situation financière et ses résultats

Le Groupe étant un établissement financier d’envergure mondiale, ses activités sont sensibles à l’évolution des marchés financiers et à l’environnement économique en Europe, aux États-Unis et dans le reste du monde. Le Groupe exerce 41% de son activité en France (en termes de produit net bancaire au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2024), 36% en Europe, 9% en zone Amériques et 14% dans le reste du monde. Le Groupe pourrait être confronté à des détériorations significatives des conditions de marché et de l’environnement économique résultant notamment de crises affectant les marchés de capitaux ou du crédit, de contraintes de liquidité, de récessions régionales ou mondiales et d’une volatilité des cours des matières premières (notamment le pétrole et le gaz naturel). D’autres facteurs pourraient entraîner de telles dégradations tels que la variabilité des taux de change ou des taux d’intérêt, de l’inflation ou la déflation, des dégradations de notation, des restructurations ou des défauts des dettes souveraines ou privées, ou encore des événements géopolitiques (tels que des actes terroristes ou des conflits armés) ou des risques de cybercriminalité. Le développement rapide de l’Intelligence Artificielle est porteur de risques de fraude et d’obsolescence de diverses technologies.

Les projets d’assouplissement de la régulation financière aux États-Unis et au Royaume-Uni pourraient entraîner une perte de compétitivité du secteur financier de la zone euro. Par ailleurs, une crise sanitaire ou l’apparition de nouvelles pandémies de type Covid-19 ne peuvent être exclues, ainsi que des événements imprévus ou catastrophes naturelles.

De tels événements, qui peuvent intervenir de manière brutale et dont les effets pourraient ne pas avoir été suffisamment anticipés et couverts, sont susceptibles d’affecter de manière ponctuelle ou durable les conditions dans lesquelles le Groupe évolue et d’avoir un effet défavorable significatif sur sa situation financière, son coût du risque et ses résultats.

L’environnement économique et financier est exposé à des risques géopolitiques qui s’intensifient. La guerre en Ukraine qui a débuté en février 2022 maintient un niveau de tension élevé entre la Russie et les pays occidentaux, avec des impacts potentiels sur la croissance mondiale, le prix des matières premières, ainsi que des sanctions économiques et financières à l’encontre de la Russie mises en place par un grand nombre de pays, notamment en Europe et aux États-Unis. La guerre entre Israël et le Hamas qui a débuté en octobre 2023 et les tensions avec l’Iran et dans le Moyen-Orient dans son ensemble pourraient avoir des impacts similaires ou y contribuer.